Publikationen

Der Wissenstransfer ist für das TFZ eine grundlegende Angelegenheit. In Form von TFZ-Kompakt, TFZ-Wissen und wissenschaftlichen TFZ-Berichten lassen wir Sie an unserem praxisorientierten Wissen teilhaben. Weitere Informationen stellen wir Ihnen auch in Form von Merkblättern zu ausgewählten Themen zur Verfügung.

Publikationssuche

Es wurden 109 Publikationen gefunden.

Gewässerschutz mit Silphie

Die Durchwachsene Silphie ist eine Dauerkultur, die einmal jährlich mit dem Feldhäcksler geerntet und als Biogassubstrat verwendet wird. Die Nutzungsdauer beträgt 15 bis 20 Jahre. Durch die intensive Durchwurzelung und nahezu ganzjährige Bodenbedeckung vermindert sie Erosion und Nährstoffausträge. Dadurch bietet sie Vorteile für den Gewässer- und Bodenschutz, vergleichbar mit Ackergras. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2024

Die Publikation als PDF ![]() 1,2 MB (kostenlos)

1,2 MB (kostenlos)

Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreenings 2023

Die Anbausaison 2023 war für das Versuchswesen schwierig: Die Aussaat des Sorghum-Sortenscreenings konnte erst zur dritten Maidekade erfolgen und die direkt nachfolgende Trockenheit sorgte für einen lückigen Feldaufgang als auch Bestand. Trotz wüchsiger Bedingungen im Herbst konnte dies nicht kompensiert werden. Die Ertragsdaten streuten stark und machten eine Auswertung unmöglich. Zur Orientierung bei der Sortenwahl wurden jedoch Daten zu erreichten Wuchshöhen, BBCH-Stadien, Trockensubstanzgehalt sowie Lager im TFZ-Merkblatt (siehe unter Sortenempfehlung) zusammengestellt. (6 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2023

Die Publikation als PDF ![]() 899 KB (kostenlos)

899 KB (kostenlos)

SuB-Artikel: Mischanbau von Ölpflanzen und Leguminosen

Durch Mischfruchtanbau kann häufig der Ausfall oder die geminderte Leistung einer Kultur durch den Gemengepartner abgefedert werden. Allerdings zeigte sich, dass dies nicht für alle Anbaubedingungen garantiert ist. Die Kompromisse für eine möglichst für beide Kulturen passende Produktionstechnik, beispielsweise hinsichtlich Aussaattermin, Ablagetiefe, Saatstärke, Pflege und Erntetermin, sind hoch. Es gibt nur wenig Spielraum zur Anpassung an die Witterungsbedingungen. Eine zügige Entwicklung der Kulturen ist entscheidend, um die Konkurrenzkraft gegenüber Beikräutern zu stärken. (Autoren: Susanne Scholcz, Dr. Maendy Fritz) (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2023

Die Publikation als PDF ![]() 306 KB (kostenlos)

306 KB (kostenlos)

TFZ-Leitfaden 1 - Agri-Photovoltaik – Planung und Genehmigung

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien steigt unter anderem das Interesse an Agri-Photovoltaik, kurz Agri-PV. Die Agri-PV kann als ein möglicher Lösungsansatz für die zunehmende Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft betrachtet werden. Denn bei Agri-PV findet die gleichzeitige Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die Stromproduktion durch Photovoltaik statt. Die Landwirtschaft kann auf Acker- oder Grünlandflächen betrieben werden, aber auch im Obst- oder Weinbau bieten sich Kombinationsmöglichkeiten mit der Agri-PV. (24 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2023

Preis: 1,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 2,3 MB (kostenlos)

2,3 MB (kostenlos)

SuB-Artikel: Agri-Photovoltaik

Konzeption von Agri-PV-Anlagen

Die Zahl der Agri-PV-Anlagen in Deutschland und im Ausland steigt. Trotz zahlreicher gesetzlicher Vereinfachungen und zunehmender Forschungsintensität sind die Planungs- und Genehmigungsverfahren immer noch sehr komplex. Darüber hinaus sind viele Fragen rund um die Auswirkungen auf die Landwirtschaft sowie das Mikroklima und die Biodiversität im Pflanzenbestand oder die Akzeptanz der Bevölkerung bisher ungeklärt. Antworten auf diese Fragen sollen zwei Agri-PV-Forschungsanlagen liefern, deren Betrieb das TFZ in den kommenden Jahren wissenschaftlich begleiten wird. (Autoren: Malte Stöppler, Michael Grieb und Dr. Maendy Fritz) (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2023

Die Publikation als PDF ![]() 383 KB (kostenlos)

383 KB (kostenlos)

TFZ-Bericht 78: Verwertung und Anbauoptimierung von Hanf als Nachwachsender Rohstoff

Hanf gilt als wiederentdeckte Kulturpflanze, deren Anbaufläche aufgrund steigender Beliebtheit zunimmt. Im Forschungsprojekt wurden an den Projektstandorten Straubing (BY) und Ostinghausen (NRW) in Feldversuchen fehlendes Spezialwissen und Erfahrungen zu Produktionstechnik und Stickstoffdüngung aufgearbeitet. Daraus wurden Anbauempfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis abgeleitet. Der Stickstoffbedarf ist in allen Nutzungsrichtungen gleich. Erfolgreich etablieren lässt sich Nutzhanf, wenn ein optimaler Saatzeitpunkt gewählt und in weniger dichten Beständen eine mechanische Unkrautregulierung durchgeführt wird. (224 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2023

Preis: 12,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 18,9 MB (kostenlos)

18,9 MB (kostenlos)

SuB-Artikel: Mit Drohnen und KI Beikraut erkennen

Sorghum wird in Bayern als Energiepflanze vor allem für die Biogasproduktion angebaut. Die hohe Biomasseleistung und die große Sortenvarietät in Verbindung mit seiner Trockenheitstoleranz und Nährstoffeffizienz machen Sorghum zu einer vielversprechenden Rohstoffpflanze. Neuartige Technologien, verknüpft mit intelligenter Software, eröffnen große Potenziale im Bereich der Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Mit Hilfe von modernsten Verfahren des maschinellen Lernens, wie künstliche neuronale Netze oder Deep Learning, können drohnenbasierte Bildaufnahmen der Anbauflächen analysiert und Beikraut erkannt werden. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2023

Die Publikation als PDF ![]() 507 KB (kostenlos)

507 KB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 18: Nutzhanf – das wiederentdeckte Multitalent

Der gewöhnliche Hanf oder Echte Hanf (Cannabis sativa L.), auch Kultur- oder Nutzhanf genannt, ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Weit entfernt ist der Hopfen mit dem Hanf verwandt. Die Hanfpflanze ist ein echtes Multitalent unter den Kulturpflanzen: Man kann die Körner/Nüsse, die Blüten und die Stängel nutzen. Aufgrund dieser Vielseitigkeit war der Hanf auch in der Vergangenheit schon weit verbreitet und genutzt. Die ursprünglich aus Zentralasien stammende Pflanze zählt zu den ältesten und vielseitigsten Nutzpflanzen der Menschheit und wurde deshalb in fast allen europäischen Ländern kultiviert. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juli 2023

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 3,7 MB (kostenlos)

3,7 MB (kostenlos)

Wie kommen wir aus der Energiekrise? Kommentar von Dr. Bernhard Widmann im Umweltmagazin Februar 2023

Wie kommen wir aus der Energiekrise? Bedeutung der Biomasse-Energie und Antworten auf kritische Fragen von Dr. Bernhard Widmann, Leiter des Technologie- und Förderzentrums in einem Kommentar in umwelt-mitwelt-zukunft, dem Umweltmagazin der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2023

Die Publikation als PDF ![]() 271 KB (kostenlos)

271 KB (kostenlos)

TFZ-Bericht Kurzfassung: Verwertung und Anbauoptimierung von Hanf als Nachwachsender Rohstoff

Im Projekt wurde der Stickstoffbedarf in den Nutzungsrichtungen Körner-, Cannabidiol (CBD)- und Faserhanf ermittelt. Zudem untersuchten die Forscher das Anbauverfahren mit Aussaatstärke, Reihenabstand und mechanischer Unkrautregulierung. Im CBD-Hanf prüften die Wissenschaftler zusätzlich drei verschiedene Erntetermine. Darüber wurden der Anbau von Körnerhanf in Zweitfruchtstellung und der Winterhanfanbau für die Fasernutzung untersucht. (25 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2023

Die Publikation als PDF ![]() 1,7 MB (kostenlos)

1,7 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Energie- und Rohstoffpflanzen im KULAP 2023

Bis zum 23. Februar 2023 besteht in Bayern wieder die Möglichkeit eine Förderung für verschiedene umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) für die kommenden fünf Jahre zu beantragen. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, mit welchen Maßnahmen sich der Anbau von Energie- und Rohstoffpflanzen kombinieren lässt. (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2023

Die Publikation als PDF ![]() 181 KB (kostenlos)

181 KB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreenings 2022

Das vielerorts sehr schwierige Trockenjahr 2022 war für das Sorghum-Sortenscreening kein größeres Problem. Die Mehrheit der Sorten zeigte keinen Trockenstress und die Parzellenbestände standen zwar nicht üppig, aber sehr gut da. Nach der Beerntung wurde allerdings eine für das pflanzenbauliche Versuchswesen nicht tolerierbare Streuung der Daten festgestellt. (8 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2023

Die Publikation als PDF ![]() 1,1 MB (kostenlos)

1,1 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Sorghum-Sortenvergleich 2022

Der hier vorgestellte Versuch namens „Sortenvergleich“ konzentriert sich auf ein ausgewähltes Sortiment von insgesamt zwölf Silo-, Arthybrid- und Körnersorten, die im Jahr 2022 an zwei stark unterschiedlichen Standorten angebaut und beide als Ganzpflanzen beerntet wurden. (10 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2022

Die Publikation als PDF ![]() 190 KB (kostenlos)

190 KB (kostenlos)

TFZ-Bericht 75: Entwicklung von Umbruchstrategien für Dauerkulturflächen und Weiterführung des Gärrestdüngungsversuchs in Durchwachsener Silphie

Dauerkulturen wie bspw. Durchwachsene Silphie (D. Silphie) können etablierte Kulturen wie den Mais als Biogassubstrat gewinnbringend ergänzen. Aber auch mehrjährige Energiepflanzen müssen nach der Nutzungsdauer umgebrochen werden. Hier hilft es dem Landwirt, wenn bereits funktionierende Konzepte vorliegen. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 wurden vom TFZ in Ostbayern Feldversuche durchgeführt. Dabei untersuchte man die organische Düngung mit Gärresten von D. Silphie und entwickelte Strategien für den Umbruch von D. Silphie und Sida.

Der Bericht ist derzeit nur digital abrufbar. Sobald die Berichte gedruckt im Haus sind, werden bis dahin eingegangene Bestellungen abgearbeitet. (316 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2022

Preis: 20 €

Die Publikation als PDF ![]() 26,0 MB (kostenlos)

26,0 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 75 (Kurzfassung): Entwicklung von Umbruchstrategien für Dauerkulturflächen und Weiterführung des Gärrestdüngungsversuchs in Durchwachsener Silphie

Dauerkulturen wie bspw. Durchwachsene Silphie (D. Silphie) können etablierte Kulturen wie den Mais als Biogassubstrat gewinnbringend ergänzen. Aber auch mehrjährige Energiepflanzen müssen nach der Nutzungsdauer umgebrochen werden. Hier hilft es dem Landwirt, wenn bereits funktionierende Konzepte vorliegen. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 wurden vom TFZ in Ostbayern Feldversuche durchgeführt. Dabei untersuchte man die organische Düngung mit Gärresten von D. Silphie und entwickelte Strategien für den Umbruch von D. Silphie und Sida. (32 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2022

Die Publikation als PDF ![]() 4,7 MB (kostenlos)

4,7 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Switchgras – eine weitere alternative Energiepflanze

Switchgras gehört zu den noch eher unbekannten Dauerkulturen und kann grün geschnitten oder auch über Winter abgetrocknet genutzt werden. Panicum virgatum L. ist ein Präriegras aus Mittel- und Nordamerika. Es ist ein C4-Gras und besitzt ein Wurzelwerk, das bis in eine Tiefe von 3,5 m reichen kann. Im Ertragsvergleich liegt Switchgras hinter Miscanthus, Silphie und Silomais. Allerdings sind die Erträge von Switchgras besonders stabil, damit ist es ausgesprochen gut geeignet für schwierige Standort- oder Witterungsbedingungen. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2021

Die Publikation als PDF ![]() 352 KB

352 KB

TFZ-Merkblatt: Switchgras – Anbauanleitung

Das Switchgras ist ein mehrjähriges Gras aus Mittel- und Nordamerika. Als C4-Pflanze ist es besonders gut an warme und trockene Standorte angepasst. Es kann sowohl thermisch als auch für Biogas genutzt werden. Die Nutzungsdauer beträgt mindestens 15 Jahre. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2021

Die Publikation als PDF ![]() 1,2 MB

1,2 MB

TFZ-Merkblatt: Sorghum-Sortenscreening 2021

Leider musste das Sorghum-Sortenscreening 2021 ohne Datenerfassung aufgegeben werden. Das hatte mehrere Gründe, die im Folgenden kurz vorgestellt und diskutiert werden. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2021

Die Publikation als PDF ![]() 1,1 MB

1,1 MB

TFZ-Merkblatt: Durchwachsene Silphie – Erträge und Etablierung auf unterschiedlichen bayerischen Standorten

Verschiedene Etablierungsvarianten der Silphie. (6 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2021

Die Publikation als PDF ![]() 527 KB

527 KB

TFZ-Kompakt 17: Durchwachsene Silphie – eine Schönheit gibt Gas

Die Dauerkultur Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.), kurz: Silphie ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie stammt ursprünglich aus den gemäßigten Breiten Nordamerikas. Da dort ähnliche klimatische Bedingungen wie in Mitteleuropa herrschen, gedeiht sie unter hiesigen Bedingungen sehr gut, was sich auch an der guten Kältetoleranz zeigt.

Anfänglich wurde diese Pflanze in Deutschland eher von Gärtnern und Imkern angebaut oder als Grünfutter für Kleintiere genutzt. Die Silphie hat sich jedoch in den letzten Jahren aufgrund ihrer guten Biomasseproduktion zu einer vielversprechenden Ergänzung zu Silomais zur Erzeugung von Biogas entwickelt. Ihr hoher Flächenertrag und die ökologischen Vorteile einer Dauerkultur machen sie zunehmend interessanter für die Biogasproduktion. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2021

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 3,3 MB (kostenlos)

3,3 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 73: Agri-Photovoltaik – Stand und offene Fragen

Agri-Photovoltaik (Agri-PV) bietet die Möglichkeit, auf einer Fläche Landwirtschaft und Stromerzeugung zu kombinieren. Dieses Prinzip wurde bereits in den 1980er Jahren erstmals beschrieben, aber erst seit ungefähr 2013 in einigen Ländern angewandt. Da in Deutschland der Flächenverbrauch im europäischen Vergleich sehr hoch ist, stellt diese Art der Stromerzeugung grundlegend ein attraktives Modell dar. Bislang gibt es in Deutschland aber kaum verwirklichte Projekte. Eine wissenschaftliche Begleitung und Untersuchung des Einflusses der Anlagen auf die landwirtschaftlichen Erträge wurde bisher nur in einem Projekt durchgeführt. Dennoch wird die Agri-PV häufig mit diversen Vorteilen in Verbindung gebracht.

Dieser Bericht soll die genannten Vorteile anhand bereits bestehender Anlagen sowie verfügbarer Literatur und mithilfe von Expertengesprächen überprüfen und – soweit auf dieser Basis möglich – mit konkreten Zahlen hinterlegen und so einen Überblick über den aktuellen Stand des Wissens zum Thema Agri-PV vermitteln. Für weiterhin bestehende offene Fragen sollen Handlungsanweisungen und zielführende Versuchskonzepte entwickelt werden, um für bayerische Standortbedingungen, diverse Modulsysteme, den gültigen Rechtsrahmen sowie typische Nahrungs- und Rohstoffpflanzen in einem späteren Projekt eine entsprechende Datenbasis zu erarbeiten. Dabei wird in allen Fällen der Unterschied zu einer klassischen Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) betrachtet, um Vor- und auch Nachteile der verfügbaren Agri-PV-Systeme, z. B. hinsichtlich der Investitionskosten und Flächenerlöse, möglichst präzise beziffern zu können. (88 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2021

Preis: 7,00 €

Die Publikation als PDF ![]() 3,5 MB (kostenlos)

3,5 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 71: Ertragsstabilität, Etablierung und Umweltparameter mehrjähriger Energiepflanzen - Dauerkulturen II

Mehrjährige Kulturen haben das Potenzial, Ökosystemleistungen der Agrarlandschaft zu fördern und zu der in diesem Raum typischen biologischen Vielfalt beizutragen. Im Bereich der energetischen Nutzung werden Dauerkulturen beispielsweise als alternative Biogassubstrate oder zur thermischen Verwertung eingesetzt. In einem sechsjährigen Forschungsprojekt des TFZ und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) wurden die mehrjährigen Energiepflanzen Durchwachsene Silphie, Riesenweizengras, Sida, Switchgras und Miscanthus hinsichtlich ihres standortbezogenen Ertragspotenzials in Bayern geprüft. (312 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: April 2021

Preis: 18,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 31,3 MB (kostenlos)

31,3 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 68: Hanf zur stofflichen Nutzung - Stand und Entwicklungen

TFZ-Bericht 68 stellt die umfassende Literaturrecherche sowie die Ergebnisse von einjährigen Testversuchen zum Anbau von Nutzhanf dar. Mit diesen Versuchen konnten insgesamt zwölf der am Markt erhältlichen Nutzhanf-Sorten auf ihre Anbaueignung in Bayern überprüft werden. Außerdem wurden sie dabei in die Nutzungsrichtungen Körner, Faser sowie Hanf-Blütenmasse für die Cannabidiol-Extraktion unterschieden. Die Erkenntnisse wurden in umfangreichen Anbauhinweisen sowie einer Darstellung der rechtlichen Situation inklusive der nötigen Schritte beim landwirtschaftlichen Anbau von Nutzhanf zusammengefasst. (168 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juli 2020

Preis: 9,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 20,6 MB (kostenlos)

20,6 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 67: Gärrestversuch Bayern – Prüfung der langfristigen Nachhaltigkeit der Nutzungspfade Biogas und BtL

Wie wirkt sich die Düngung mit Gärresten langfristig auf den Boden aus? Die Gärrestdüngung ist in Biogasbetriebssystemen eine Möglichkeit, organische Substanz auf den Acker zurückzuführen. Um Veränderungen in der Bodenqualität festzustellen, müssen die Untersuchungen langfristig angelegt sein. Das Forschungsprojekt umfasste deshalb einen Zeitraum von zehn Jahren. Im Vergleich mit Rindergülledüngung fördert die Düngung mit Gärresten das Bodenleben weniger stark. Hinsichtlich der Humuswirkung führen beide Varianten allerdings zu vergleichbaren Ergebnissen. Trotzdem ließ sich aufgrund des Versuchsaufbaus – einseitige Fruchtfolge mit humuszehrenden Kulturen – ein deutlicher Rückgang der Humusgehalte im Boden feststellen. Folglich war die Düngung mit Gärresten nicht ausreichend, die Bodenqualität zu erhalten. Ergänzende Maßnahmen zur Förderung von Humusaufbau, Bodenstruktur und Bodenleben sind notwendig. (240 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2020

Preis: 13,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 15,0 MB (kostenlos)

15,0 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Anbauhinweise Nutzhanf

Nutzhanf, auch Kultur- oder Industriehanf genannt, ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Hanfgewächse, zu denen unter anderem auch der Hopfen gehört. Die ursprünglich aus Zentralasien stammende Pflanze zählt zu den ältesten und vielseitigsten Nutzpflanzen und wurde deshalb in der Vergangenheit in fast allen europäischen Ländern kultiviert. Aufgrund des geringen Bewirtschaftungsaufwandes von Seiten des Landwirtes ist Nutzhanf als alternative Frucht in der Pflanzenproduktion sehr interessant. (6 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2020

Die Publikation als PDF ![]() 239 KB

239 KB

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreenings in 2019

In 2019 konnte sich das Sorghum-Sortenscreening unter warmen bis heißen Temperaturen und ohne Trockenstress, also bei besten Wachstumsbedingungen entwickeln. Am 12. August wurden die höheren Sorten durch ein starkes Gewitter ins Lager gedrückt. Einzelne Sorten schafften es zwar, sich wieder aufzurichten, kurz vor Ernte herrschte aber leider wieder Totallager vor. (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2019

Die Publikation als PDF ![]() 1,2 MB

1,2 MB

TFZ-Kompakt 16: Riesenweizengras – Anspruchsloses Gras für die Biogasanlage

Riesenweizengras (Agropyrum elongatum oder Elymus elongatus), auch als Ungarisches Weizengras, Szarvazi- oder Hirschgras bezeichnet, ist eine ausdauernde Pflanzenart aus der Familie der Süßgräser (Poacae). Als C3 Pflanze gedeiht das horstbildende Süßgras unter den klimatischen Bedingungen

Mitteleuropas sehr gut. Es ist wärmeliebend, trockentolerant und erreicht unter optimalen Standortbedingungen Wuchshöhen bis zu 2,5 m. Das mehrjährige Präriegras gehört zu den sogenannten „cool-season“-Gräsern, deren Hauptwachstum zur kühleren Jahreszeit im Frühjahr und Herbst stattfindet. Es stammt ursprünglich aus Kleinasien und fand als Futtergras seinen Weg nach Nordamerika und Europa. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2019

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 2,2 MB (kostenlos)

2,2 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 1: Energiepflanzen für die Biogasproduktion – Vielfalt für die Kulturlandschaft

Auf der Suche nach Alternativen zur klimaschädlichen Nutzung von fossilen Brennstoffen wurden Pflanzen als Nachwachsende Rohstoffe neu entdeckt. Pflanzen speichern Sonnenenergie in ihrer Biomasse, diese kann dann auf unterschiedliche Art und Weise als Energiequelle dienen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Biogasproduktion. Neben bekannten Ackerkulturen wie Mais und Getreide können auch bisher wenig verbreitete Pflanzen genutzt werden und damit das Kulturartenspektrum erweitern. So birgt der Energiepflanzenanbau die Chance, die biologische Vielfalt auf unseren Äckern zu erhöhen. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2019

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 1,9 MB (kostenlos)

1,9 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 64: Amarant als Biogassubstrat – Selektion zur Erarbeitung praxistauglicher Amarantlinien für bayerische Standorte

In Zeiten des Klimawandels haben erneuerbare Energien immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Energie in Biogasanlagen kann hier dazu beitragen fossile Rohstoffe zu ersetzten. Die Herstellung von Biogas aus pflanzlicher Biomasse ist ein mikrobieller Prozess. Um die an diesem Prozess beteiligten Mikroorganismen ausreichend mit Spurenelementen zu versorgen ist Silomais als Substrat häufig nicht ausreichend. Der Einsatz weiterer Energiepflanzen mit höheren Spurenelementgehalten ist empfehlenswert. Im Forschungsprojekt „Amarant als Biogassubstrat: Selektion zur Erarbeitung praxistauglicher Amarantlinien für bayerische Standorte“ wurde die Eignung von Amarant als Energiepflanze untersucht. Der dazugehörige TFZ-Bericht 64 dokumentiert das Screening und die Selektion von Amarantlinien auf die Merkmale Trockensubstanzgehalt, Trockenmasseertrag, Frühreife, Standfestigkeit sowie Rispenform und Samenfarbe. Weiterhin werden Analyseergebnisse der Spurenelementgehalte verschiedener Amarantlinien und die Standortabhängigkeit von Spurenelementgehalten behandelt. Anbautechnische Fragen zur optimalen Saatdichte, zum Stickstoffbedarf, zur Mischanbaufähigkeit mit Mais und zum Unkrautpotenzial von Kulturamarant werden außerdem beantwortet. (200 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2019

Preis: 12,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 9,4 MB (kostenlos)

9,4 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Etablierung von Riesenweizengras

Riesenweizengras (Agropyron eolongatum oder Elymus elongatus) ist ein mehrjähriges Präriegras aus der Familie der Süßgräser. Es gehört zur Gattung der Quecken (Elymus) und wird umgangssprachlich auch als „stumpfblütige Quecke“ bezeichnet. Riesenweizengras hat jedoch kein invasives Potenzial, da es keine unterirdischen Ausläufer wie die Gemeine Quecke (Elymus repens) bildet. Das horstbildende Gras wird bis zu drei Meter hoch und stellt keine besonderen Ansprüche an Boden oder Klima. Es kommt gut mit feuchten, alkalischen und salzigen Böden zurecht und auch eine gute Toleranz gegenüber Trockenheit wird ihm nachgesagt. (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2019

Die Publikation als PDF ![]() 801 KB

801 KB

TFZ-Merkblatt: Amarant als Biogassubstrat: Selektion zur Erarbeitung praxistauglicher Amarantlinien für bayerische Standorte

Der Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Energie in Biogasanlagen trägt dazu bei, fossile Rohstoffe zu ersetzen. Die Biogasproduktion aus Energiepflanzen basiert größtenteils auf Mais. Um Probleme, die durch einen hohen Maisanteil in der Fruchtfolge entstehen, zu vermeiden und um die Diversität in der Agrarlandschaft zu erhöhen, werden alternative Kulturen zu Biomasseproduktion gesucht. Als interessante Kultur zeigt sich der Amarant. Er hat sowohl ein hohes Ertragspotenzial als auch hohe Spurenelementgehalte, wie ein Vorprojekt zeigen konnte. Amarant enthält im Vergleich zu anderen Pflanzen deutlich höhere Konzentrationen der für die Methan produzierenden Mikroorganismen essenziellen Elemente Cobalt und Nickel. (17 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2019

Die Publikation als PDF ![]() 1,5 MB

1,5 MB

TFZ-Merkblatt: Etablierung der Durchwachsenen Silphie mittels Saat

Mittlerweile ist neben der aufwändigen und kostenintensiven Pflanzung auch die Etablierung per Ansaat der Durchwachsenen Silphie praxisreif. Üblich ist mittlerweile die Ansaat als Untersaat in Mais, um so auch im Etablierungsjahr über die Deckfrucht einen Ertrags zu erzielen. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: April 2019

Die Publikation als PDF ![]() 373 KB

373 KB

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreening in 2018

Das bewährte Sorghum-Sortenscreening des TFZ verlief unter den diesjährigen extremen Witterungsbedingungen zumindest in Straubing sehr positiv für Sorghum, da hohe Temperaturen und viele Sonnenstunden beste Wachstumsbedingungen boten. Der Lössboden konnte für das tiefwurzelnde Sorghum lange Bodenwasser nachliefern, Trockenstress wurde hier nicht beobachtet. Der Silomais reifte im Gegensatz dazu viel schneller ab als gewohnt und wurde daher leider im Versuch zu spät beerntet. Das parallel in Aholfing auf sandigkiesigem Boden durchgeführte Screening musste hingegen schon Mitte August abgebrochen werden, da der Versuch hier komplett vertrocknete. Durch die extreme Trockenheit zeichnete sich jede kleine Bodenunregelmäßigkeit massiv ab, so dass keine Auswertung zum Vergleich der Sorten möglich war. (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2019

Die Publikation als PDF ![]() 890 KB (kostenlos)

890 KB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Bayernweiter Sorghum-Sortenvergleich 2018

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus den Versuchen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) an den Standorten Straubing und Aholfing in Zusammenarbeit mit den Versuchsstationen Grub und Neuhof der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die statistische Auswertung der Daten wurde von der Abteilung Versuchswesen und Biometrie der LfL nach dem üblichen Procedere für Landessortenversuche durchgeführt. Dabei werden die unterschiedliche Anzahl an Versuchsstandorten bzw. unterschiedliche Prüfjahre je Sorte durch Adjustierung, ein statistisches Verfahren der Mittelwertschätzung, vergleichbar. (10 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2019

Die Publikation als PDF ![]() 404 KB

404 KB

TFZ-Kompakt 15: Biodiversität – Nachhaltige Landbewirtschaftung mit Nachwachsenden Rohstoffen

Was ist Biodiversität überhaupt?

Biodiversität bezeichnet die Variabilität zwischen lebenden Organismen jeglicher Herkunft. Diese umfasst die Vielfalt zwischen den Arten, innerhalb der Arten und der Ökosysteme. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2019

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 1,2 MB (kostenlos)

1,2 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Leindotter – Ausführliche Anbaubeschreibung

(3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2018

Die Publikation als PDF ![]() 174 KB

174 KB

TFZ-Merkblatt: Miscanthus – Ausführliche Anbaubeschreibung

Obwohl Miscanthus aufgrund seiner Herkunft keine zu hohen Ansprüche an Boden und Klima stellt, ist es in unseren Breiten vorteilhaft, ihn in günstigeren Lagen auf guten Böden anzubauen. Denn nur so vermag er sein Ertragspotential auch umzusetzen. Insbesondere auf schweren und vor allem staunassen Flächen leidet Miscanthus. Der Umbruch von Grünland zum Anbau von Miscanthus, oder eine Einpflanzung, ist nicht möglich/zulässig. Miscanthusflächen haben und behalten trotz langer Standzeiten mit ihrer Codierung den Ackerstatus. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2018

Die Publikation als PDF ![]() 185 KB

185 KB

Flyer: Steckbrief Quinoa

Quinoa, auch Reismelde genannt, stammt ursprünglich aus den Andenregionen Südamerikas und zählt zur Familie der Fuchsschwanzgewächse. Sie besitzt sehr stärkereiche Körner, einen hohen Mineralstoffgehalt und eine ausgewogene Eiweißzusammensetzung. Damit ist sie nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel, sondern auch ein wertvolles Biogassubstrat. (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2018

Die Publikation als PDF ![]() 149 KB

149 KB

TFZ-Merkblatt: Erfahrungen und mehrjährige Ertragsergebnisse aus Feldversuchen mit Switchgras

Switchgras (Panicum virgatum L.), oft auch als Rutenhirse bezeichnet, ist ein mehrjähriges Präriegras aus Nordamerika. Dort wird es zur Beweidung angebaut. Es zählt zur Familie der Süßgräser (Poaceae) und ist eine trockentolerante und wärmeliebende C4-Pflanze Hierzulande ist eine Nutzung als Energie-pflanze, zur Substratproduktion für die Biogasanlage interessant. Ein Einsatz als Brennstoff für die Hackschnitzelheizung ist ebenfalls möglich. Des Weiteren wird eine stoffliche Nutzung diskutiert, findet bisher aber nicht in größerem Umfang statt.

Das TFZ führt seit einigen Jahren Feldversuche mit dieser Kultur durch. (7 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2018

Die Publikation als PDF ![]() 1,1 MB

1,1 MB

TFZ-Merkblatt: Erfahrungen und mehrjährige Ertragsergebnisse aus Feldversuchen mit der mehrjährigen Energiepflanze Sida

Die Kultur Sida (Sida hermaphrodita) gehört zu den Malvengewächsen und ist in Nordamerika beheimatet. Die Dauerkultur kann entweder grün, zur Verwendung in der Biogasanlage, oder trocken (im Frühjahr), zur Verbrennung, geerntet werden. Das TFZ führt seit einigen Jahren Feldversuche mit dieser Kultur durch. 2011 wurde ein erster Versuch auf einem Standort in Straubing etabliert. 2014 folgten weitere Versuche auf anderen bayerischen Standorten, um das Ertragspotenzial der Sida bei unterschiedlichen Boden- und Klimabedingungen einschätzen und mehrjährig beobachten zu können. (9 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juli 2018

Die Publikation als PDF ![]() 1,4 MB

1,4 MB

Poster: Begleitforschung und Schauflächen zum Demonstrationsprojekt Silphie Oberfranken

Das Poster zeigt die Begleitforschung und Schauflächen zum Demonstrationsprojekt Silphie Oberfranken (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2018

Die Publikation als PDF ![]() 1,3 MB

1,3 MB

TFZ-Merkblatt: Miscanthus – langjährige Ertragsergebnisse

Miscanthus ist eine vielfältig nutzbare Pflanze und kann als Rohstoff oder Energieträger verwendet werden. In Deutschland wird er hauptsächlich als Brennstoff angebaut und dazu im Frühjahr, in vertrocknetem Zustand, geerntet. Eine Nutzung als Grünschnitt ist nicht empfehlenswert, da dies zu einer langfristigen Schwächung des Bestandes führt. Am weitesten verbreitet ist der sterile Hybrid Miscanthus x giganteus. Miscanthus liefert hohe Erträge, zeichnet sich durch einen geringen pflanzenbaulichen Aufwand aus und kann langjährig genutzt werden. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2018

Die Publikation als PDF ![]() 294 KB

294 KB

TFZ-Bericht 54: Dauerkulturen

Mehrjährige Kulturen sorgen für mehr Artenvielfalt, erweitern das Deckungs- und Lebensraumangebot für die Agrarfauna und einige der Kulturen liefern darüber hinaus Nahrung für Insekten. Die nahezu ganzjährige Bodenbedeckung ist als weiterer Vorteil zu nennen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt des TFZ und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (insgesamt 6 Jahre) werden die mehrjährigen Energiepflanzen Durchwachsene Silphie, Riesenweizengras, Sida, Switchgras, Miscanthus und Waldstaudenroggen hinsichtlich ihres Ertragspotenzials in Bayern geprüft. Weiterhin stehen Qualitätsanalysen des Erntegutes sowie produktionstechnische Versuche zur Optimierung der Anbauverfahren im Fokus. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die ökologische Bewertung dieser Kulturen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Bodenfauna, auf Blütenbesucher sowie den Boden-Humus- und den Boden-Nitratgehalt. Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse zum Ende der ersten Projektphase (3 Jahre). (244 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2018

Preis: 12 €

Die Publikation als PDF ![]() 15,1 MB (kostenlos)

15,1 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Mehrjährige Ertragsergebnisse aus Feldversuchen mit Riesenweizengras

Das TFZ führt seit 2011 Feldversuche mit Riesenweizengras durch. Zunächst wurde ein Versuch auf einem Standort in der Nähe von Straubing etabliert. 2014 und 2015 folgten weitere Versuchsstandorte in ganz Bayern, um das Ertragspotenzial des Riesenweizengrases auch auf weniger günstigen Standorten einschätzen und mehrjährig beobachten zu können. Das Riesenweizengras wurde im Frühjahr mit jeweils 25 kg/ha gedrillt. Eine Herbizidbehandlung gegen zweikeimblättrige Unkräuter war im Laufe der Jahre mehrmals notwendig. Verwendet wurden die Sorten Szarvazi (Saat 2011) und Green Star (Saat 2014/2015). (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2018

Die Publikation als PDF ![]() 1,5 MB

1,5 MB

TFZ-Merkblatt: Mehrjährige Ertragsergebnisse aus Feldversuchen zur Durchwachsenen Silphie

Seit 2011 führt das TFZ Feldversuche mit der Durchwachsenen Silphie durch. Zunächst beschränkten sich die Versuche auf einen Standort nahe Straubing. 2014 und 2015 kamen weitere Versuchsstandorte in ganz Bayern hinzu, um das Ertragspotenzial der Silphie auf weniger günstigen Standorten einschätzen und mehrjährig beobachten zu können. Die Silphie wurde mit 4 Pflanzen/m² gepflanzt. Für die Ertragserhebung stehen sehr gleichmäßig dichte Bestände zur Verfügung. (7 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2018

Die Publikation als PDF ![]() 2,2 MB

2,2 MB

TFZ-Merkblatt: Bayernweiter Sorghum-Sortenvergleich 2017

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus den Versuchen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) an den Standorten Straubing und Aholfing in Zusammenarbeit mit den Versuchsstationen Grub und Neuhof der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die statistische Auswertung der Daten wurde von der Abteilung Versuchswesen und Biometrie der LfL nach dem üblichen Procedere für Landessortenversuche durchgeführt. Dabei werden die unterschiedliche Anzahl an Versuchsstandorten bzw. unterschiedliche Prüfjahre je Sorte durch Adjustierung, ein statistisches Verfahren der Mittelwertschätzung, vergleichbar. (10 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2017

Die Publikation als PDF ![]() 508 KB

508 KB

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreening in 2017

Das bekannte Sorghum-Sortenscreening des TFZ umfasste in 2017 insgesamt 49 Sorten und Linien. Die Anbausaison 2017 war sehr günstig für Sorghum, der Sommer bot mit warmer Witterung und vielen Sonnenstunden beste Bedingungen für die Massebildung.

Zielparameter des Sortenscreenings sind Trockenmasseertrag (TM-Ertrag) und Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt) von marktgängigen Sorghumsorten sowie einigen Zuchtstämmen zur Abbildung von Züchtungsfortschritten. (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2017

Die Publikation als PDF ![]() 2,2 MB

2,2 MB

TFZ-Bericht 53: Bioenergieträger mit Blühaspekt

Neben Silomais und Grasschnitt zählen Ganzpflanzengetreide zu den weit verbreiteten Energiepflanzen für die Biogasproduktion. Im TFZ-Bericht 53 wird ein Ansatz vorgestellt, diese Ganzpflanzen durch die Beimischung von bunt blühenden Leguminosen ökologisch und auch optisch aufzuwerten. Im dreijährigen Forschungsprojekt "Bioenergieträger mit Blühaspekt: Leguminosen-Getreide-Gemenge" wurden 31 Varianten von Gemengen und Reingetreiden untersucht und bewertet. Die Feldversuche an jeweils zwei Standorten lieferten Daten zu Trockenmasse- und Methanerträgen, Bestandszusammensetzung, ökologischem Mehrwert und Vorfruchteffekten. Durch nur einige Kilogramm Saatgut von Zottelwicken, Pannonische Wicken oder buntblühende Futtererbsen, zusammen mit ertragsstarken und stabilen Getreiden wie Wintergerste oder Wintertriticale gesät, lassen sich Erträge und Qualitäten erzielen, die kaum von Reingetreiden abweichen. Vor allem das Blütenangebot der Gemenge und die damit erreichte Förderung von Hummeln und sogar Honigbienen lässt wünschen, dass mehr Landwirte diese einfach umzusetzende Aufwertung ihrer Ganzpflanzengetreide durchführen. (173 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2017

Preis: 10 €

Die Publikation als PDF 5,6 MB (kostenlos)

Poster: Bioenergieträger mit Blühaspekt: Leguminosen-Getreide-Gemenge

Das Poster zeigt Bioenergieträger mit Blühaspekt: Leguminosen-Getreide-Gemenge (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2017

Die Publikation als PDF ![]() 1,0 MB

1,0 MB

TFZ-Merkblatt: BBCH-Skala der Durchwachsenen Silphie

(2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2017

Die Publikation als PDF ![]() 396 KB

396 KB

TFZ-Merkblatt: Bioenergieträger mit Blühaspekt: Leguminosen-Getreide-Gemenge

Mehr als die Hälfte des Substratbedarfs in Biogasanlagen wurde im Jahr 2014 durch den Einsatz Nachwachsender Rohstoffe gedeckt. Mit einem Anteil von 73 % wurde dabei der überwiegende Teil des pflanzlichen Substrats durch Maissilage bereitgestellt, was sich in einer engen Fruchtfolgegestaltung im Energiepflanzenbau widerspiegelte. Mit dem Anbau von Leguminosen-Getreide-Gemengen eröffnet sich die Möglichkeit, dem Streben nach Ertragssicherheit und dem Grundgedanken einer nachhaltigen Landbewirtschaftung gleichermaßen gerecht zu werden. (12 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2017

Die Publikation als PDF ![]() 434 KB

434 KB

TFZ-Kompakt 14: Leguminosen-Getreide-Gemenge – Bioenergieträger mit Mehrwert

Leguminosen-Getreide-Gemenge zur GPS-Nutzung. Der Mischfruchtanbau mit Leguminosen hat im ökologischen Landbau eine lange Tradition. Das Gemenge aus Wicke (Vicia villosa) und Roggen (Secale cereale) diente als Winterzwischenfrucht zur Bindung von Stickstoff und wurde als Viehfutter genutzt. Auch Gemenge aus Erbsen (Pisum sativum) und Getreide sind im Ökolandbau schon lange bekannt. Das Getreide diente dabei als Stützfrucht für die zu Lager neigenden Erbsen. Diese Gemenge wurden gedroschen und die Erbsen und Getreidekörner dann getrennt. Durch die Züchtung frosttoleranter Wintererbsen wurde der Anbau des Gemenges als Winterfrucht möglich. Vor allem in sommertrockenen Lagen kann so die Frühjahrsfeuchtigkeit optimal genutzt werden. Mit dem Anbau von Leguminosen-Getreide-Gemenge als Biogassubstrat, als Ergänzung zum Silomais, können sowohl Ertragssicherheit als auch eine nachhaltige Landbewirtschaftung angestrebt werden. Während die Getreidemischungspartner die ertragsbildende Komponente in den Leguminosen-Getreide-Gemengen darstellen, begründen erst die Leguminosen den ökologischen Mehrwert der Mischkulturen. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2017

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 11,3 MB (kostenlos)

11,3 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Bayernweiter Sorghum-Sortenvergleich 2016

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus den Versuchen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) an den Standorten Straubing, Haibach und Aholfing in Zusammenarbeit mit den Versuchsstationen Grub und Neuhof der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die statistische Auswertung der Daten wurde von der Abteilung Versuchswesen und Biometrie der LfL nach dem üblichen Procedere für Landessortenversuche durchgeführt. Dabei werden die unterschiedliche Anzahl an Versuchsstandorten bzw. unterschiedliche Prüfjahre je Sorte durch Adjustierung, ein statistisches Verfahren der Mittelwertschätzung, vergleichbar. (12 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2016

Die Publikation als PDF ![]() 331 KB

331 KB

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreening in 2016

In 2016 wurde in Straubing ein Sortenscreening mit insgesamt 44 Sorghum-Genotypen durchgeführt. Für das Jahr 2016 war der kühl-feuchte Sommer, der trocken-heiße Spätsommer und im September wieder einsetzender, teilweise starker Regen prägend. Diese Witterungsbedingungen führten zu ausgeprägtem Lager. Die gezeigten Daten stellen also nicht das Ertragspotenzial, sondern die beerntbare Biomasse dar.

Zielparameter des Sortenscreenings sind Trockenmasseertrag (TM-Ertrag) und Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt) von marktgängigen Sorghumsorten sowie einigen Zuchtstämmen zur Abbildung von Züchtungsfortschritten. (5 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2016

Die Publikation als PDF ![]() 846 KB

846 KB

TFZ-Merkblatt: Riesenweizengräser – Sortenunterschiede am Standort Straubing

Neben den überwiegend angebauten Biogassubstraten Mais und Getreide- GPS ist das Riesenweizengras (RWG), auch Elymus elongatus, Thinopyrum ponticum oder Agropyron elongatum genannt, immer wieder in der Diskussion. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Sortennamen „Szarvasi 1“ ist diese Grasart vor einigen Jahren bekannt geworden. Riesenweizengräser wachsen horstartig, bilden aber keine unterirdischen Ausläufer und gehören zu den sogenannten „cool season“ Gräsern mit einer Vorliebe für kühlere und gemäßigte Temperaturen. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2016

Die Publikation als PDF ![]() 381 KB

381 KB

TFZ-Bericht 48: Sorghum als Biogassubstrat

Im TFZ-Bericht 48 werden die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojektes dargestellt. Das von 2012 bis 2014 in Straubing durchgeführte Sorghum-Sortenscreening bildet dabei die Basis für die bayerische Anbauberatung. Vor allem in warmen Jahren kann Sorghum ein Ertragsniveau von 250 dt Trockenmasse je Hektar erreichen. Bei kühl-feuchten Witterungsbedingungen hingegen ist das Erreichen der Silierreife nur für frühe und mittelfrühe Sorten gesichert. Begleitet wurde das Sortenscreening mit Untersuchungen zur Kühletoleranz sowie Analysen der Inhaltsstoffe und der Methanausbeute zur Qualitätsbeurteilung.

Produktionstechnische Versuche ergänzten die Forschungsarbeiten: In den Düngungsversuchen konnte belegt werden, dass eine Stickstoffversorgung in Höhe von etwa 130 kg (Düngung und mineralischer Stickstoff im Boden) für gute Sorghumerträge ausreichend ist und so zum Gewässerschutz beiträgt. Zur Saatbettbereitung und Aussaattechnik sind verschiedenste Verfahren geeignet, solange ein feinkrümeliges Saatbett und ein Anschluss der Samen an das kapillare Bodenwasser sichergestellt werden können. Die Prüfung der Mehrschnittnutzung ergab, dass dieses Verfahren hohen Risiken bei Schwadlegung und Anwelken unterliegt und keine ertraglichen Vorteile bringt. (226 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: April 2016

Preis: 12 €

Die Publikation als PDF ![]() 7,3 MB (kostenlos)

7,3 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Sorghum-Sortenscreening in 2015

Der Forschungsschwerpunkt Sorghum am TFZ umfasste in 2015 die Wertprüfung Sorghum für das Bundessortenamt, den bayernweiten Sortenvergleich an fünf Standorten (siehe gesondertes Merkblatt) sowie das Sortenscreening in Straubing mit insgesamt 44 Genotypen. Die Ergebnisse aus dem mittlerweile zehnten Sortenscreening werden hier vorgestellt.

Zielparameter des Sortenscreenings sind Trockenmasseertrag (TM-Ertrag) und Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt) von marktgängigen Sorghumsorten sowie einigen Zuchtstämmen zur Abbildung von Züchtungsfortschritten. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2016

Die Publikation als PDF ![]() 1,5 MB

1,5 MB

TFZ-Merkblatt: Bayernweiter Sorghum-Sortenvergleich 2015

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus den Versuchen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) an den Standorten Straubing, Haibach und Aholfing in Zusammenarbeit mit den Versuchsstationen Grub und Neuhof der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die statistische Auswertung der Daten wurde von der Abteilung Versuchswesen und Biometrie der LfL nach dem üblichen Procedere für Landessortenversuche durchgeführt. Dabei werden die unterschiedliche Anzahl an Versuchsstandorten bzw. unterschiedliche Prüfjahre je Sorte durch Adjustierung, ein statistisches Verfahren der Mittelwertschätzung, vergleichbar. (12 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2015

Die Publikation als PDF ![]() 392 KB

392 KB

Flyer: Steckbrief Riesenweizengras

Der Flyer zeigt den Steckbrief Riesenweizengras (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juli 2015

Die Publikation als PDF ![]() 1,5 MB

1,5 MB

TFZ-Wissen 3: Bioenergie-Dauerkulturen – Auswahl ökologischer Alternativen

Durch die Energiewende und die damit verbundene Förderung Nachwachsender Rohstoffe wurde in den letzten Jahren immer mehr Energie aus Biomasse gewonnen. Auch landwirtschaftliche Kulturen wie Mais, Raps oder Getreide werden seither vermehrt zur Erzeugung von Strom, Wärme und oder Biokraftstoffen genutzt. Die Folge sind zum Teil enger werdende Fruchtfolgen, die nicht nur negative Effekte auf den Boden und seine Eigenschaften haben können, sondern auch die Ausbreitung von Schädlingen begünstigen können und damit die Akzeptanz der Bioenergie bei der Bevölkerung verschlechtern. Der Anbau von Dauerkulturen bietet eine Möglichkeit, die Biodiversität auf den Feldern durch innovative Pflanzenarten und neue ökologische Nischen zu erhöhen. Bis heute werden Dauerkulturen nur in geringem Umfang angebaut, da es neben einer Reihe von ökologischen Vorteilen immer noch einige Nachteile dieser Kulturen zu lösen gilt. (60 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juli 2015

Preis: 1,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 45,4 MB (kostenlos)

45,4 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 39: Eignung von Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung

Der Anbau eines breiten Spektrums an Pflanzenarten ermöglicht einen vielfältigen Energiepflanzenbau in alternativen Anbausystemen und steigert die Biodiversität in der Agrarlandschaft. Buchweizen und Quinoa als Kulturarten mit einer kurzen Vegetationszeit können als Bereicherung flexibel in solche Fruchtfolgen integriert werden. Ziel des hier vorgestellten Projekts ist es, Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte auf ihre Nutzung als Biogassubstrat zu testen.

Dazu wurde am TFZ in Straubing ein dreijähriges Projekt durchgeführt. An zwei Standorten wurden zu je zwei Saatterminen verschiedene Buchweizen- und Quinoasorten getestet. Die Parameter Trockenmasseertrag, Trockensubstanzgehalt, Substratqualität, Methanausbeute, Methanhektarertrag, Wassernutzungseffizienz, Spurenelementgehalt sowie der Einfluss einer gestaffelten Stickstoffdüngung auf Ertragsleistung und Abreife wurden untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Anbau von Buchweizen und Quinoa als Biogassubstrat erfolgsversprechend ist. Durch das weite Saatfenster können beide Kulturen sehr gut in Biogas- und Marktfruchtfolgen integriert werden und die Vegetationslücke im Sommer effizient nutzen. Außerdem bieten beide Kulturen viele Vorteile klassischer Zwischenfrüchte wie Bodenverbesserung, Erosionsschutz und Humusaufbau und haben durch das lange Blütenangebot einen ökologischen Mehrwert. Ein stärkerer Anbau von Buchweizen und Quinoa kann die Akzeptanz des Energiepflanzenbaus verbessern ohne für den Landwirt hohe wirtschaftliche Einbußen zu bedeuten. (146 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2015

Preis: 10 €

Die Publikation als PDF ![]() 9,7 MB (kostenlos)

9,7 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: IGNISCUM® – Prüfung der Keimfähigkeit und Lebensfähigkeit der Samen

IGNISCUM® ist ein Knöterichgewächs, das durch spontane Mutation und Selektion aus dem Sachalin- Staudenknöterich entstanden ist. Nach der Pflanzung im Frühjahr und einer Etablierungszeit von zwei Jahren bilden die Pflanzen bis zu 40 Triebe pro m² und werden bis zu 3 Meter hoch. Sie wachsen sehr schnell und bilden zumindest augenscheinlich viel Biomasse. Aus diesem Grund wird IGNISCUM® auch hinsichtlich seiner Eignung als Rohstoffpflanze für die Biogasgewinnung und die Brennstoffproduktion untersucht. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2015

Die Publikation als PDF ![]() 175 KB

175 KB

TFZ-Merkblatt: Auflockerung von Fruchtfolgen durch Kulturen mit kurzer Vegetationszeit – Ergebnisse des ersten Versuchsjahres 2014

Nach der Ernte von überwinternden Erstkulturen, wie Ganzpflanzengetreide zur Nutzung als Biogassubstrat, öffnet sich im Sommer eine Vegetationslücke bis zur nächsten Hauptkultur. Diese Lücke ist oft zu kurz, um ein sicheres Erreichen der Siloreife für ertragsstarke Kulturen wie Mais und Sorghum zu gewährleisten. Daher gilt es geeignete Zweit- oder Zwischenfrüchte für diese kurze Zeitspanne auszuwählen. Zentrale Anforderungen an diese Kulturen sind ein kurzer Vegetationszeitanspruch und eine hohe Trockentoleranz. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2014

TFZ-Merkblatt: Silphie und Co als Biogassubstrat – Erste Ergebnisse aus dem Dauerkulturanbau

Der Anbau von mehrjährigen Biogaskulturen ist aus arbeitswirtschaftlicher und ökologischer Sicht eine interessante Alternative zu klassischen einjährigen Pflanzen. Probleme bereiten jedoch noch die anspruchsvolle und z. T. kostenintensive Etablierung sowie die fehlende Anbauerfahrung. Das Ertragspotenzial von Durchwachsener Silphie und Riesenweizengras ist beachtlich. Die zu den Malvengewächsen gehörende Sida konnte die in der Literatur beschriebenen Ertragserwartungen am Standort Straubing bisher nicht ganz erfüllen. In Sachen Methanausbeute können alle drei dem züchterisch optimierten Mais nicht das Wasser reichen. (6 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2014

Die Publikation als PDF ![]() 172 KB

172 KB

TFZ-Merkblatt: Die Sorte muss zur Saatzeit passen

Sorghum zur Nutzung als Biogassubstrat findet seinen Platz in der Fruchtfolge oft als Zweitfrucht nach Wintergetreide- Ganzpflanzensilage (GPS). Im Hauptfruchtanbau werden die Flächen meist für den vielerorts ertragreicheren und frühzeitig gesäten Silomais vorgehalten. Beschränkungen für den Maisanbau (Maiswurzelbohrer, EEG) und die Suche nach alternativen Biogassubstraten machen Sorghum jedoch nicht nur auf Trockenstandorten für den Hauptfruchtanbau interessant. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2014

Die Publikation als PDF ![]() 315 KB

315 KB

Flyer: Steckbrief Amarant

Der Flyer zeigt den Steckbrief Amarant (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2014

Die Publikation als PDF ![]() 1,6 MB

1,6 MB

TFZ-Bericht 37: Screening und Selektion von Amarantsorten und -linien als spurenelementreiches Biogassubstrat

Amarant ist eine Pflanze mit großer Historie und wurde bereits von den Hochkulturen Südamerikas als kräftigendes Nahrungsmittel geschätzt. Künftig könnte das Fuchsschwanzgewächs als Energiepflanze zu einer Erhöhung der Biodiversität in Biogasfruchtfolgen beitragen und mit seinen farbenprächtigen Rispenständen das Landschaftsbild bereichern.

Im Rahmen eines umfangreichen Sortenscreenings am Technologie- und Förderzentrum in Straubing wurden die pflanzenbaulichen Ansprüche der Kultur sowie ihr Abreifeverhalten vor dem Hintergrund der klimatischen Bedingungen Bayerns beleuchtet. Laboranalysen zu Inhaltsstoffgehalten und zur potenziellen Methanausbeute bildeten die Grundlage für die Beurteilung der Kultur als Biogassubstrat. Als besonderer Aspekt wurde der hohe Spurenelementgehalt des Amarants herausgegriffen und im Hinblick auf seine Bedeutung für die methanbildenden Mikroorganismen im Fermenter näher beleuchtet.

Im Fazit wird der Kultur ein großes Potenzial als Energiepflanze zugesprochen, gleichzeitig aber auch betont, dass für eine zuverlässige Abreife der Kultur unter bayerischen Anbaubedingungen eine züchterische Bearbeitung unabdingbar ist. (120 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2014

Preis: 9 €

Die Publikation als PDF ![]() 4,3 MB (kostenlos)

4,3 MB (kostenlos)

Flyer: Informations- und Demonstrationszentren Energiepflanzenbau

Auflistung der Informations- und Demonstrationszentren zum Energiepflanzenbau an zehn Standorten. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: März 2014

Die Publikation als PDF ![]() 2,5 MB

2,5 MB

Poster: Gärrestversuch Bayern – Prüfung langfristiger Nachhaltigkeit der Nutzungspfade Biogas und BtL

Das Poster zeigt den Gärrestversuch Bayern – Prüfung langfristiger Nachhaltigkeit der Nutzungspfade Biogas und BtL (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2014

Die Publikation als PDF ![]() 1,4 MB

1,4 MB

Poster: Miscanthus als Substrat für Biogasanlagen?

Das Poster zeigt Miscanthus als Substrat für Biogasanlagen? (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2014

Die Publikation als PDF ![]() 2,0 MB

2,0 MB

Poster: Düngewirkung verschiedener Gärrest-N-Stufen (EVA-Verbund)

Das Poster zeigt die Düngewirkung verschiedener Gärrest-N-Stufen (EVA-Verbund) (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2013

Die Publikation als PDF ![]() 5,1 MB

5,1 MB

TFZ-Merkblatt: Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung – Ergebnisse des Versuchsjahres 2013

Seit 2011 werden Buchweizen und Quinoa am TFZ in Feld- und Gewächshausversuchen auf ihre Eignung als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung geprüft. Beide Arten haben mit nur drei Monaten eine kurze Vegetationszeit, die eine variable Integration in Fruchtfolgen erlaubt. Zur Kultur- und Sortenbewertung werden die Ergebnisse zu Trockenmasseertrag (TM-Ertrag) und Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt) von 2013 präsentiert. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2013

Die Publikation als PDF ![]() 131 KB

131 KB

Tagungsband: Von der Ölkrise zur Energiewende - 40 Jahre Forschung Bioenergie

Mit einem hochrangig besetzten Fachsymposium blickte das TFZ im Jahr 2013 auf wichtige Forschungserfolge der letzten vier Jahrzehnte zurück. Der sich anschließenden Festveranstaltung wohnten knapp 200 Teilnehmer aus Politik, Beratung, Wissenschaft und Forschung bei.

Die Beiträge des Fachsymposiums sind in einem Tagungsband veröffentlicht worden. (180 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: April 2013

Die Publikation als PDF ![]() 24,5 MB

24,5 MB

TFZ-Merkblatt: Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung

Seit 2011 werden Buchweizen und Quinoa am Technologie- und Förderzentrum in Feld- und Gewächshausversuchen auf ihre Eignung als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung geprüft. Beide Arten haben mit ca. drei Monaten eine kurze Vegetationszeit, was eine variable Integration in Fruchtfolgen zu deren Auflockerung erlaubt. Zur Kultur- und Sortenbewertung werden die Parameter Trockenmasseertrag (TM-Ertrag), Trockensubstanzgehalt (TS-Gehalt), Substratqualität und Trockenstresstoleranz erhoben. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2013

Die Publikation als PDF ![]() 152 KB

152 KB

TFZ-Merkblatt: Mischanbau von Sorghumtypen zur Minimierung von Lagerverlusten

Sorghum wird in Deutschland hauptsächlich als Substrat zur Biogasnutzung angebaut, deshalb kommen meist hochwüchsige Futtersorghum Sorten zum Einsatz. Bedingt durch ihre extremen Wuchshöhen von teilweise über 4 m kann es in niederschlagsreichen Gebieten oder bei Starkwindereignissen zu ausgeprägtem Lager kommen. Kurzstrohige Körnersorghum Sorten sind hingegen sehr standfest, liefern aber deutlich geringere Trockenmasseerträge. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2012

Die Publikation als PDF ![]() 327 KB

327 KB

TFZ-Merkblatt: Saatstärke und Reihenweite im Sorghumanbau

Im Rahmen des bundesweiten Verbundprojektes „Anbautechnik Sorghumhirse - Ein Beitrag zur Diversifizierung des Energiepflanzenspektrums“ wurde am Standort Straubing der Einfluss von Saatstärke und Reihenweite auf Ertrag, Stängeldicke und Lageranfälligkeit von Sorghum geprüft. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2012

TFZ-Merkblatt: Wildpflanzenmischungen als Biogassubstrat – Erntejahr 2012

Die Nutzung von Wildpflanzenmischungen als Biogassubstrat erhöht die Artenvielfalt und vermindert Erosionsgefahren durch ganzjährige Bodenbedeckung. Der blühende Bestand ist als Bienenweide und die Stoppeln auf dem abgeernteten Feld als Lebensraum für zahlreiche Tiere ein Beitrag zum Naturschutz. Die „Praxistestmischung Biogas“, die ausschließlich Arten enthält für die bereits praxisnahe Saatgutmengen verfügbar sind, wird zurzeit in einem bayernweiten Ringversuch der LWG zusammen mit der LfL und dem TFZ getestet. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2012

Die Publikation als PDF ![]() 408 KB

408 KB

TFZ-Bericht 29: Sorghum als Energiepflanze

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der mittlerweile sechsjährigen Forschungsarbeit an Sorghum kann der landwirtschaftlichen Praxis ein kleines, aber durchweg erfolgreiches Spektrum an Sorten mit adäquaten Vorschlägen zur Produktionstechnik für verschiedene bayerische Standortbedingungen empfohlen werden.

Im Mittelpunkt der Arbeiten von 2009 bis 2011 stand die Fortführung des Sortenscreenings. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines Reifegruppenmodells. Außerdem wurden agronomische und pflanzenbauliche Parameter mit Auswirkung auf Ertragsbildung und –struktur erhoben, die wertgebenden Inhaltsstoffe analysiert und das theoretische Methanbildungspotenzial kalkuliert. An einigen Sorten wurde exemplarisch die Eignung zur Silierung und zur Grundfutterbereitstellung (Energie- und Blausäuregehalte) untersucht. In den produktionstechnischen Versuchen ging es um die Auswirkungen der Variation von Stickstoffdüngung, Vorfrüchten, Bestandesdichten und Verfahren der Saatbettbereitung und der Aussaat auf die Zielgrößen Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt. Ziel dieser weiterzuführenden Versuche ist es, ein signifikantes Einsparpotenzial im Produktionsverfahren Sorghum herauszuarbeiten. (124 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2012

Preis: 9,50 €

Die Publikation als PDF ![]() 2,7 MB (kostenlos)

2,7 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 2: Kulturelle Werte in der Diskussion um Bioenergie

Bioenergie ist immer wieder Thema kontrovers geführter Debatten. Der vermehrte Anbau von Energiepflanzen hat zweifellos regionale und globale Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die positiv wie negativ ausfallen können.

Zum Beispiel leistet die Bioenergie einerseits einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, indem sie die erneuerbaren Energieträger Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme ergänzt. Andererseits gibt es beispielsweise Befürchtungen, dass durch Bioenergie Lebensmittelpreise stark erhöht, Regenwälder vermehrt gerodet und die Entstehung von Monokulturen sowie Flächenkonkurrenzen gefördert werden. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2012

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 5,7 MB (kostenlos)

5,7 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 6: Leindotter – Viel Energie im winzigen Korn

Leindotter ist eine Kulturpflanze mit langer Geschichte: Ihr Nachweis kann bis in die Keltenzeit (ca. 400 v. Chr.) zurückgeführt werden. Leindotter (Camelina sativa (L.) Crantz) stammt aus Südosteuropa/Südwestasien und war auch in Deutschland sehr weit verbreitet, was alte Namen wie Flachsdotter, Butterraps, Deutscher Sesam, Dotterkraut und Gemeine Cameline belegen. Ursprünglich

als Unkraut in Getreide- und Leinfeldern vorkommend wurde Leindotter wegen seiner stark öl- und eiweißhaltigen Samen zunehmend kultiviert. Heutzutage wird Leindotter vorwiegend in Russland, auf dem Balkan, in Nordfrankreich, Belgien

und in Nordamerika angebaut. In Deutschland wird Leindotter auf Grund seiner biologischen und biochemischen Eigenschaften als Ölpflanze angebaut. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2012

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 1,8 MB (kostenlos)

1,8 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 7: Quinoa – Exoten bereichern Biogasfruchtfolgen

Quinoa (Chenopodium quinoa) - auch Reismelde, Reisspinat, Inkakorn, Andenhirse oder Perureis genannt - stammt aus den Andenregionen Südamerikas. Die Kultur wurde ca. 3500 v. Chr. von Kolumbien über Peru bis nach Chile und Argentinien domestiziert. Erste Anbauer waren alte Indianerstämme, welche die Pflanze von Meereshöhe bis in Höhenlagen von 3800 m kultivierten. Dies ist deutlich über der Anbaugrenze anderer Kulturpflanzen. Im Vergleich dazu liegt die Höhengrenze des deutschen Ackerbaus bei 500 – 800 m NN. Im Inka-Reich war Quinoa neben Mais und Kartoffeln Hauptnahrungsmittel und galt als gesundheitsfördernd. Krieger der Inka steigerten über den Verzehr ihre Ausdauer und Stärke. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2012

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 1,9 MB (kostenlos)

1,9 MB (kostenlos)

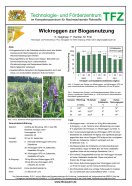

Poster: Wickroggen zur Biogasnutzung

Das Poster zeigt Wickroggen zur Biogasnutzung (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2012

Die Publikation als PDF ![]() 1,4 MB

1,4 MB

Poster: Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung

Das Poster zeigt Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasnutzung (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2012

Die Publikation als PDF ![]() 2,1 MB

2,1 MB

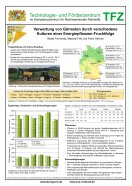

Poster: Verwertung von Gärresten durch verschiedene Kulturen einer Energiepflanzen-Fruchtfolge

Das Poster zeigt die Verwertung von Gärresten durch verschiedene Kulturen einer Energiepflanzen-Fruchtfolge (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2012

Die Publikation als PDF ![]() 2,6 MB

2,6 MB

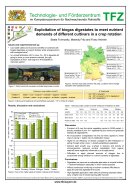

Exploitation of biogas digestates to meet nutrient demands of different cultivars in a crop rotation

The poster shows the exploitation of biogas digestates to meet nutrient

demands of different cultivars in a crop rotation (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2012

Die Publikation als PDF ![]() 2,6 MB

2,6 MB

Poster: Miscanthus (Chinaschilf) als Energieträger

Das Poster zeigt Miscanthus (Chinaschilf) als Energieträger (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2012

Die Publikation als PDF ![]() 346 KB

346 KB

Poster: Langzeitliche Erhebungen von Miscanthus – Dünge und Sortenversuche

Das Poster zeigt Langzeitliche Erhebungen von Miscanthus – Dünge und Sortenversuche (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Februar 2012

Die Publikation als PDF ![]() 196 KB

196 KB

TFZ-Bericht 28: Sorghumhirse als Nachwachsender Rohstoff

Sorghumhirse gilt bisweilen noch als Exot auf bayerischen Feldern. Kurze Vegetationszeit, Trockentoleranz und Nicht-Wirtseignung für bestimmte Schädlinge erhöhen aber die Attraktivität von Sorghum als Energiepflanze. Nicht zuletzt deshalb, weil durch späte Aussaat Fruchtfolgen mit Sorghum abwechslungsreich aufgelockert werden können.

Die richtige Sortenwahl ist für den Anbau allerdings entscheidend. Durch ein Sortenscreening, das 278 Sorten umfasste, wählten Wissenschaftler des TFZ vielversprechende Sorten aus und überprüften in dreijährigen Parzellenversuchen die Anbaueignung von Sorghum in Bayern. Ebenso wurde die Produktionstechnik für hiesige Standortverhältnisse optimiert.

Der Bericht umfasst darüber hinaus Anbaueignungskarten für Deutschland, die aufgrund zukünftiger klimatischer Veränderungen Gunstgebiete für Sorghum in Deutschland ausweisen. Die deutliche Zunahme geeigneter Anbaugebiete lässt auf eine zunehmende Bedeutung von Sorghum rückschließen. (156 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2012

Preis: 10 €

Die Publikation als PDF ![]() 5,3 MB (kostenlos)

5,3 MB (kostenlos)

TFZ-Merkblatt: Ergebnisse des Buchweizen und Quinoa Sortenversuches 2011

Mit dem Ziel Buchweizen und Quinoa als späte Zweitfrüchte für die Biogasproduktion anzubauen, wurde im Jahr 2011 am TFZ eine Auswahl an Sorten beider Kulturen auf die Merkmale Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt geprüft. Buchweizen und Quinoa zeichnen sich durch eine kurze Vegetationszeit aus, was eine variable Integration in Fruchtfolgen erlaubt. Weitere Vorteile sind die Auflockerung von Fruchtfolgen und eine Integration von Blühwiesen in die Kulturlandschaft, was vielfältige Blütenbesucher anzieht. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2012

Die Publikation als PDF ![]() 344 KB

344 KB

Poster: Sorghum – aktuelle Forschungsschwerpunkte

Das Poster zeigt Sorghum – aktuelle Forschungsschwerpunkte (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2011

Die Publikation als PDF ![]() 2,5 MB

2,5 MB

Poster: Sorghum – der universelle Rohstofflieferant

Das Poster zeigt Sorghum – der universelle Rohstofflieferant (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Juni 2011

Die Publikation als PDF ![]() 454 KB

454 KB

TFZ-Merkblatt: Mais-Sorghum-Mischanbau nach Roggen oder Zottelwicke-Roggen-Gemenge

Im Mischanbau wird die Strategie verfolgt, durch den Anbau von zwei oder mehr Kulturen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Wachstumsbedingungen und damit eine höhere Ertragssicherheit zu erreichen. Daneben sollen auch die Ressourcen Wasser, Nährstoffe und Sonneneinstrahlung effizienter genutzt werden. Beim Mischanbau Mais-Sorghum garantiert der Mischungspartner Mais hohe Biomasse-Erträge bei guten Wachstumsbedingungen, während das trockentolerante Sorghum Ertragsausfälle bei Sommerdürren kompensieren kann. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Mai 2011

Die Publikation als PDF ![]() 208 KB

208 KB

TFZ-Kompakt 4: Sorghum – Der universelle Rohstofflieferant

Was ist Sorghum? Sorghum ist ein wichtiges Nahrungsmittel in vielen Teilen der Welt, Futtermittel und Energiepflanze in einem. Als Pflanze aus der Familie der Süßgräser (Poaceae) dem uns bekannten Mais sehr ähnlich. Die Pflanze stammt aus Nordafrika. Das Hauptanbaugebiet liegt weltweit zwischen dem südlichen und nördlichen Wendekreis, vor allem in Afrika. Weitere Anbaugebiete finden sich auch in den U.S.A., China und Kasachstan. Im Bezug auf die weltweit produzierte Kornmenge und Anbaufläche steht Sorghum an fünfter Stelle nach Weizen, Mais, Reis und Gerste. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Sorghumarten- und –sorten angebaut: niedrige Körnersorten, massewüchsige Sorten für die Futter- oder Biomasseproduktion und zuckerreiche Sorten für die Melasseherstellung. Das trockenheitstolerante Gras bildet 10 bis 60 cm lange Rispen. Abhängig von der Art neigt die Pflanze zur Bestockung, das heißt, sie bildet fortlaufend neue Triebe. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2011

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 5,7 MB (kostenlos)

5,7 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 5: Miscanthus – Vielfältig nutzbare Dauerkultur

Miscanthus, ein Süßgras. Miscanthus oder Chinaschilf ist eine ausdauernde Pflanzenart aus der Familie der Süßgräser (Poaceae). Sie stammt aus Südostasien (China, Japan, Korea). Nach der Entdeckung durch den schwedischen Botaniker Nils Johan Andersson im Jahre 1853 erlangte Miscanthus zuerst als Zierpflanze in Dänemark, später in ganz Europa Beliebtheit. 1935 gelangte dann der hochwüchsige Miscanthus x giganteus durch den dänischen Botaniker Axel Olsen von Japan über Dänemark nach Mitteleuropa. Diese Hybridart zeichnet sich durch eine sehr hohe Biomassebildung aus und kann bis zu 4-5 m hoch werden. Sie ist steril und kann sich somit nicht unkontrolliert vermehren. Seit den späten 80iger Jahren wächst das Interesse an dieser Pflanze als nachwachsender Rohstoff. Als C4-Pflanze hat Miscanthus eine sehr effektive Photosynthese und ein hohes Biomasse Ertragspotential. Andere bekannte C4-Pflanzen sind Amarant, Hirse, Mais und Zuckerrohr. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2011

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 7,5 MB (kostenlos)

7,5 MB (kostenlos)

TFZ-Kompakt 3: Buchweizen für die Biogasproduktion – Vergessene Kulturen wiederentdecken

Ursprünglich stammt Buchweizen aus Asien, genauer gesagt aus der Region des heutigen China, der Mongolei und Nepals. Auch in Russland und slawischen Gebieten ist Buchweizen weit verbreitet und wird für viele Gerichte genutzt. Weltweit werden jährlich 1,8 Mio. Tonnen produziert, wobei der deutsche Anteil nur einen Bruchteil beträgt. Neben dem Hauptproduzenten Russland sind vor allem China und die Ukraine sowie Polen und Frankreich Hauptanbaugebiete für Buchweizen. (16 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2011

Preis: 0,80 €

Die Publikation als PDF ![]() 4,5 MB (kostenlos)

4,5 MB (kostenlos)

Poster: Düngewirkung verschiedener Gärrest-N-Stufen

Das Poster zeigt die Düngewirkung verschiedener Gärrest-N-Stufen. (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2011

Die Publikation als PDF ![]() 1,7 MB

1,7 MB

TFZ-Merkblatt: Sorghum für die Verwendung in Biogasanlagen

Weltweit wird Sorghum in erster Linie zur Körnernutzung angebaut. Dabei rangiert es unter den wichtigsten Getreidearten an fünfter und in Afrika an erster Stelle. Der größte Produzent war im Jahr 2010 Nigeria, dicht gefolgt von den USA und Indien. (4 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Dezember 2010

Die Publikation als PDF ![]() 133 KB

133 KB

TFZ-Merkblatt: Eignung des Zweikultur-Nutzungssystems für die Biomasseproduktion

Im Zweikulturnutzungssystem soll durch enge Kulturabfolgen mit zwei Ernten pro Jahr ein hoher Biomasse-Ertrag für die energetische Nutzung erzielt werden. Dabei wird der Erntetermin der Erstkultur, meist ein Ganzpflanzengetreide, vorgezogen und unmittelbar darauf eine Zweitkultur gesät. Die annähernd ganzjährige Bodenbedeckung soll die Nährstoffausnutzung erhöhen und über eine reduzierte Nährstoffverlagerung den Nitrateintrag ins Grundwasser minimieren. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: November 2010

Die Publikation als PDF ![]() 392 KB

392 KB

TFZ-Merkblatt: BBCH Code Sorghum

TFZ-Bericht 18: Miscanthus als Nachwachsender Rohstoff

Miscanthus ist eine vielversprechender Nachwachsender Rohstoff mit zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten. Dennoch haben unterschiedliche Qualitäten bei der Rhizomvermehrung, Risiken bei der Bestandesführung sowie Absatz- und Verwertungsschwierigkeiten die rasche Ausweitung des Anbaus behindert. Um diesen Problemen zu begegnen haben die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), die frühere Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau (LBP) und das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) zahlreiche Forschungsvorhaben umgesetzt.

(175 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Oktober 2009

Preis: 10 €

Die Publikation als PDF ![]() 2,8 MB (kostenlos)

2,8 MB (kostenlos)

TFZ-Bericht 19: Miscanthus – Anbau und Nutzung

Unter den vielfältigen Nachwachsenden Rohstoffen stellt Miscanthus (Chinaschilf) eine interessante Ergänzung heimischer Pflanzen dar.

Im TFZ-Bericht "Miscanthus: Anbau und Nutzung - Informationen für die Praxis" finden sich die Ergebnisse aus 20 Jahren Miscanthusforschung in Bayern zusammengefasst für die praktische Anwendung. Im Bericht enthalten sind eine Charakterisierung von Miscanthus mit seinen Standortansprüchen, die wichtigsten Erkenntnisse zu Vermehrung und Pflanzgutqualität sowie die Produktionsverfahren von Bestandneuanlage bis Ernte. Ergänzt wird der Bericht durch eine Darstellung der vielfältigen Verwertungsrichtungen im stofflichen und energetischen Bereich. (43 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2009

Preis: 6 €

Die Publikation als PDF ![]() 952 KB (kostenlos)

952 KB (kostenlos)

Poster: Veränderte Energiebilanzen bei reduziertem Produktionsmitteleinsatz im Energiepflanzenanbau

Das Poster zeigt die veränderten Energiebilanzen bei reduziertem Produktionsmitteleinsatz im Energiepflanzenanbau (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2009

Die Publikation als PDF ![]() 1,1 MB

1,1 MB

TFZ-Merkblatt: Heizwerttabellen für verschiedene Halmgutbrennstoffe

Der Heizwert eines biogenen Festbrennstoffs wird wesentlich stärker vom Wassergehalt beeinflusst als von der Art der Biomasse. Deshalb werden die Heizwerte unterschiedlicher Brennstoffarten stets im absolut trockenen Zustand (Wassergehalt 0%) angegeben und verglichen. (2 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2008

Poster: Miscanthus als Substrat für Biogasanlagen?

Das Poster zeigt Miscanthus als Substrat für Biogasanlagen? (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: Januar 2008

Die Publikation als PDF ![]() 731 KB

731 KB

TFZ-Merkblatt: Anbauhinweise Chinaschilf (Miscanthus)

Obwohl Miscanthus aufgrund seiner Herkunft keine zu hohen Ansprüche an Boden und Klima stellt, ist es in unseren Breiten vorteilhaft, ihn in günstigeren Lagen auf guten Böden anzubauen. Denn nur so vermag er sein Ertragspotential auch umzusetzen. Insbesondere auf schweren und vor allem staunassen Flächen leidet Miscanthus. Ebenso nachteilig ist Grünlandumbruch, der aus mehrerlei Hinsicht problematisch bezüglich der Inkulturnahme von Miscanthus angesehen werden muss (Boden, Unkraut, Nährstoffgehalt, Befahrbarkeit). Der Anbau auf lockeren, aber nicht zu leichten Böden mit guter Wasserversorgung ist Garant für hohe T-Erträge. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2007

TFZ-Merkblatt: Anbauhinweise Buchweizen

Buchweizen gehört zu den Knöterichgewächsen (Polygonaceen), nicht zu den Getreidearten (Gramineen). Der Name „Buchweizen“ fagopyrum ist auf die Ähnlichkeit der Früchte mit der „Buchecker“ zurückzuführen fagus = Buche; pyrós = Weizen. Die Wurzel ist pfahlförmig und entwickelt zahlreiche Faserwurzeln. Der Stängel wird 0,5 bis 1,2 m hoch und ist krautartig verzweigt. Die Blätter sind herz- bis pfeilförmig. Der Blütenstand ist eine wickelbildende Scheintraube. (3 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: September 2007

Poster: Leindotter – Reichlich Öl bei Minimalaufwand

Das Poster zeigt Leindotter – Reichlich Öl bei Minimalaufwand (1 Seiten)

Mehr

Erscheinungsdatum: August 2007

Die Publikation als PDF ![]() 159 KB

159 KB